El debate electoral ha sido la orden del día durante las pasadas semanas. Diversas personas de la academia y el activismo han publicado trabajos en los que analizan las posibilidades del próximo 3 de noviembre, prestando atención al bipartidismo y las alternativas para derrotarlo. Para efectos de este escrito, llama la atención el trabajo titulado Lo que está en juego: elecciones 2020 y la posibilidad del cambio, redactado por el profesor Carlos Pabón Ortega. Reconociendo el valor de su aportación, me parece necesario abordar algunos de los puntos o argumentos expresados por Pabón Ortega.

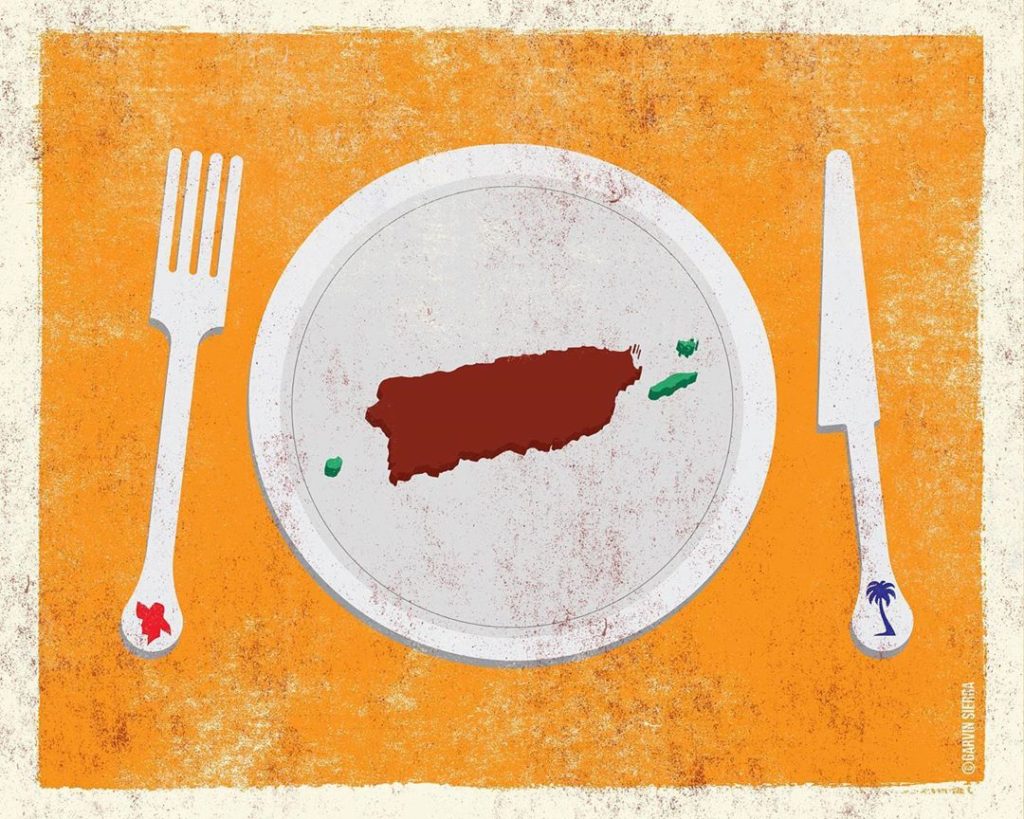

Primeramente, plantear que las problemáticas principales son el bipartidismo y el statu quo obvia una serie de dinámicas de mayor envergadura que realmente son el meollo de esta elección. A fin de cuentas, el bipartidismo es solo un ápice de lo que realmente está en juego el 3 de noviembre. Es preciso comenzar preguntándonos qué es eso que definimos como statu quo. Una mirada rápida argumentaría que el statu quo es la colonia y el avance neoliberal facilitados por el bipartidismo. Mas esto no abunda en una serie de precisiones fundamentales referentes a la situación puertorriqueña.

Si analizamos las experiencias de jurisdicciones estadounidenses que han tenido juntas de control fiscal, veremos que sus funciones no son puramente económicas. Inclusive, uno de los aspectos más importantes de su existencia es redefinir la relación de esas localidades con su pasado político y económico. En Puerto Rico esto está sucediendo en vivo y a todo color, mientras el debate al respecto es casi inexistente. La Junta de Control Fiscal (JCF) desde sus inicios planteó que su función era regresar “la normalidad” a Puerto Rico, estabilizando la relación con los acreedores. Esa normalidad bien podría ofrecer una definición particular de lo que podría ser un “nuevo statu quo”, que de nuevo no tiene nada.

Para comprender este aspecto debemos considerar rápidamente lo que ha sido esta campaña electoral, incluyendo las contiendas primaristas. El Partido Popular Democrático (PPD) está tratando de resolver su crisis interna con la salida más simple, irresponsable y desatinada: regresar a la simbología y políticas de Luis Muñoz Marín y Manos a la Obra. No es casualidad el énfasis dado por Carmen Yulín Cruz al lema “Pan, Tierra y Libertad”, para invitar al PPD a retornar a ser el PPD de sus abuelos. Por su parte, se presenta un Charlie Delgado Altieri ofreciendo una “Segunda Transformación”, en clara referencia a Manos a la Obra. Sus comerciales televisivos también apelan a la imagen jíbara sobre la cual se articuló el PPD durante la segunda mitad del siglo XX.

Con el resto de los candidatos que participaron en la primaria del PPD ni pierdo mi tiempo. Basta la patética foto de Roberto Prats disfrazado de jíbaro en un campo. Como si fuera poco, el candidato a la Comisaría Residente, Aníbal Acevedo Vilá, ancla su campaña en el retorno de las empresas estadounidenses y foráneas, para utilizar a Puerto Rico como una economía de enclave. Esto resuena en los oídos penepés y alimenta su propuesta de una economía que dependa de fondos federales.

El coro compuesto por los penepés y los populares desea interpretar alegremente la pieza musical creada por la JCF. La supuesta normalidad a la que quieren que Puerto Rico regrese se basa precisamente en una reactivación del modelo industrial por invitación. Esto acompañado a, como sucedió en otras jurisdicciones bajo juntas de control fiscal, mercadear la localidad como destino turístico contemporáneo. Demás está decir que este modelo que buscan impulsar parte de unos cambios poblacionales que bien se pueden realizar mediante exenciones contributivas a gr

andes empresas y millonarios, así como a través de lo que Felix Rohatyn llamó “planned srhinkage” durante la crisis de 1975 en Nueva York (Phillips-Fein, 2017; Sites, 2003). Los planes fiscales publicados por la JCF no descartan que se den transformaciones urbanas y económicas que se clasificarían bajo lo que Harvey (2012) denomina “destrucción creativa”.

Estos aspectos llevan a cuestionar de qué statu quo estamos hablando cuando analizamos las próximas elecciones. ¿Se limita el statu quo a los recortes y el dominio de dos partidos? ¿O es que estamos en medio de una redefinición de lo que es el statu quo con la intención de normalizar la relación colonial con los Estados Unidos? ¿No estamos acaso ante un reacomodo del Estado Libre Asociado (ELA) al modelo neoliberal? Si fuera el caso, ¿cuál sería el impacto de abandonar el estatus como eje organizativo? ¿Cómo ello impactaría ese nuevo statu quo que se cocina? Si el independentismo cede espacios organizativos electorales, ¿qué implicaciones tendría esto en el imaginario popular y en las estructuras discursivas hegemónicas? ¿Quién capitalizaría ideológicamente sobre esto?

No pretendo ofrecer respuestas concretas a estas interrogantes, pero me parece que requieren un análisis profundo de cara a lo que se avecina más allá de las elecciones. Si este es el escenario que tenemos de frente, la realidad política es mucho más compleja que el bipartidismo y el statu quo. Por el contrario, me parece que el contexto actual presenta una batalla por definir cuáles son las características de ese statu quo, cómo se proyecta y cuáles son las opciones para afrontarlo. Esto trae complejidades intraclases que van más allá de la risible élite criolla, a la vez que acentúa los conflictos interclase ante la polarización socioeconómica. En ese proceso, el bipartidismo es un problema serio, mas no es el aspecto fundamental.

No se va a las elecciones a derrotar el bipartidismo. Por el contrario, se llega a las elecciones a consumar el trabajo acumulado en esa dirección. Si bien el país avanza en esa dirección y se adelanta más en una serie de temas trascendentales, el bipartidismo sigue vivo, aunque no coleando. Ante las condiciones mencionadas, plantear la derrota al bipartidismo podría terminar siendo un espejismo que obvie los asuntos que realmente están en juego en esta elección sintetizados en el reajuste colonial al modelo neoliberal. En esa línea, las juntas de control fiscal en jurisdicciones estadounidenses lo que han hecho precisamente es consolidar el neoliberalismo y ajustar las narrativas de esos lugares en dicha dirección.

Para esto han creado o normalizado estructuras políticas que les faciliten el trabajo, lo cual en el contexto puertorriqueño bien podría ser ajustar el andamiaje burocrático del ELA, sin trastocar su esencia ideológica. Hay que recordar que la JCF no toca el tema de la situación colonial ni con una vara de tumbar panas. Esto podría indicar que el ELA, tal cual, sigue siendo la apuesta política del statu quo que articula la JCF. Por otro lado, supone a su vez que el ELA continúa como una herramienta vigente para la rearticulación de una economía de enclave, con rasgos de mediados del siglo XX.

La invitación no debe ser salir a votar por quien tiene más oportunidad de derrotar el bipartidismo y el statu quo. Por el contrario, entiendo que la invitación debería ser apostar a la alternativa que más posibilidad tenga de organizar la indignación de los derrotados a partir del 4 de noviembre. La alternativa debe ser aquella que quede en posición de afrontar la consolidación del colonialismo y neoliberalismo en el siglo XXI, reconociendo el desasosiego que podría generar una victoria de Pedro Pierluisi o Charlie Delgado Altieri. Esto lleva tanto al MVC como al PIP a reflexionar sobre un tema esencial que va más allá de organizar alrededor del estatus: la voluntad política.

A fin de cuentas, “el carácter e historial” son esenciales, pero no suficientes, tal y como expresa Pabón Ortega. Igualmente, la “nueva política” suena refrescante, pero debe continuar su proceso de claridad ideológica. Los sectores progresistas y las personas indignadas que vayan a participar del proceso electoral deberán apostar a la fuerza política que tenga la capacidad de reinterpretar una posible derrota electoral en este momento. Dicha reinterpretación debería servir como instrumento aglutinador que recoja la indignación que ya es evidente en Puerto Rico. En ese proceso, debemos repetir, casi como un mantra, que los niveles dispares de consciencia son una característica inherente de la indignación. Por tanto, hay que desarrollar la capacidad y voluntad política, pero también humana, de trabajar las diferencias, los errores y las imperfecciones en un país tan complejo y contradictorio como Puerto Rico. Derrotar al bipartidismo será fundamental, pero bregar con el tostón después del 4 de noviembre es la verdadera tarea.

Referencias

Cintrón, J., & Minet, C. (2017, junio 1). The Silent Expansion of Fiscal Control Boards in the U.S. Centro de Periodismo Investigativo.

Cybernews. (2020, marzo 19). Junta fiscal propone a Trump aumentar producción de productos farmacéuticos en Puerto Rico. CB en Español.

Hackworth, J. (2007). The Neoliberal City: Governance, Ideology, and Development in American Urbanism. Ithaca: Cornell University Press.

Harvey, D. (2012). Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution. New York: Verso.

Phillips-Fein, K. (2017). Fear City: New York’s Fiscal Crisis and the Rise of Austerity Politics. New York: Picador.

Sites, W. (2003). Remaking New York: Primitive Globalization and the Politics of Urban Community. Minneapolis: University of Minnesota Press.

The Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico. (2018). The New Fiscal Plan for Puerto Rico: Restoring Growth and Prosperity. The Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico.

The Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico. (2020). The New Fiscal Plan for Puerto Rico: Restoring Growth and Prosperity. The Financial Oversight and Management Board for Puerto Rico.ç

* El autor es Mikael Rosa Rosa y está publicado originalmente en 80 grados. Compartido bajo Licencia Creative Commons.