8

Al preguntar si los humanos somos sujetos no me refiero al “sujeto” empírico, es decir, al “sujeto” psicológico o sociológico que somos, que tal vez queda mejor denominado como individuo, actor, agente o paciente. Tampoco a los “sujetos” gramatical, gnoseológico u ontológico.

Me refiero, por el momento como petición de principio, al sujeto moral como sujeto en sentido fuerte, como sujeto por antonomasia, como persona. Cada uno de nosotros puede preguntarse: ¿Soy yo un sujeto moral? No es una pregunta rutinaria. Solus ipse, en primera instancia. Ningún individuo puede contestar afirmativa o negativamente esa pregunta existencial en nombre de otro. Este es el requisito previo de esta pregunta de preguntas.

Preguntar y responder por los demás (cuando los demás pueden expresarse por sí mismos) es transitar por una vía muerta, una vía camino de la dominación política. La construcción social del otro a mi imagen y semejanza es la negación de su dignidad y autonomía, es des-conocerlo en vez de re-conocerlo.

9

Pero la indagación debe proseguir. Caben otras vías. Sabemos que se trata de una pregunta que para ser formulada y contestada exige satisfacer varias condiciones más. Apuntaré tres de ellas.

La primera condición exigiría que se precisase lo que se entiende por sujeto. Esta condición llevará al fin y a la postre a plantearse lo que se entiende por ciudadanía.

La segunda condición obligaría a situar a los sujetos en su mundo de la vida, entendido éste como un conjunto concreto de sistemas de sentido, con reservas de referencias experienciales. Estoy suponiendo, a modo de hipótesis, que la modernidad es la más amplia referencia experiencial del mundo de la vida presente, en su fase tardo-moderna (la modernidad es, en conjunto, el mundo de lo nuevo, por definición).

Una tercera condición a satisfacer para el acceso a la pregunta existencial es disponer de una teoría de la personalidad. Una teoría adecuada a las dos condiciones anteriores —sujeto y mundo de la vida, o más en concreto, ciudadanía y modernidad—, entre las que la personalidad habrá de mediar en cada caso concreto.

Aparte del requisito previo (entender al sujeto como sujeto moral) y de estas tres condiciones, puede haber también otras igualmente necesarias para afrontar una respuesta satisfactoria a la irreprimible cuestión de la identidad del sujeto moral, la ineludible cuestión de su mismidad y de su otredad.

Sin embargo, más que ir a su búsqueda, parece preferible ahondar en esas tres condiciones previas de la pregunta de preguntas: sujeto, personalidad y mundo de la vida. Y aún antes, establecer los modos de su interrelación. Porque nos esperan algunas sorpresas.

10

La mismidad y otredad de los sujetos morales surge de un proceso de identificación que se hace interrogando tanto al interior como al exterior de cada uno como individuo de una sociedad.

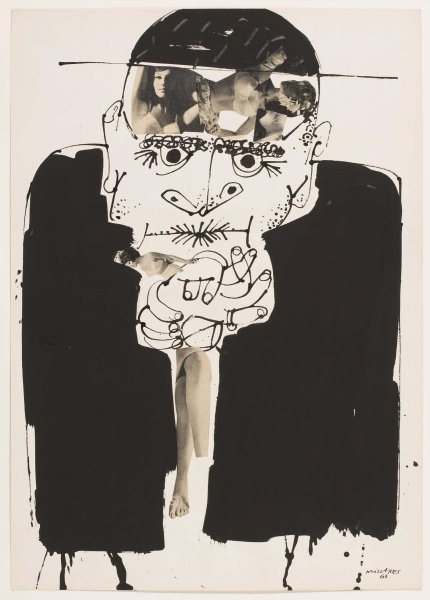

Aparece de esta manera una diversidad considerable de imágenes o máscaras (la palabra “máscara” resume el significado originario del término “persona”), que siendo productos de la diferenciación, no siempre son susceptibles de identificación por superposición y —menos aún— son susceptibles de un fácil control.

Encuentro entonces que la diferenciación se ha de hacer desde la mismidad y la identificación desde la otredad. Este es uno de los componentes del complejo proceso de individualización y socialización simultánea que se da en la vida de los humanos modernos.

Tanto el individuo como la sociedad resultantes de ese proceso conforman sistemas de sentido en relación existencial, esto es, sistemas de intra-relación e inter-relación, sistemas que son mediados comunicativamente a través de la consciencia (en el caso de los individuos) y del lenguaje (en el de las sociedades) en los espacios narrativos antes mencionados (el conocer, el actuar y el devenir).

Estoy realizando así la doble modificación de la síntesis de los conceptos formales de mundo (“mundo objetivo”, “mundo social” y “mundo subjetivo”) de Jürgen Habermas, el filósofo de Frankfurt, dando lugar a las categorías de “mundo externo” y “mundo interno”, y a los conceptos de “sistema societal” como sociedad, y de “sistema individual” como individuo, categorías y conceptos que nos permiten acceder a nuestros auténticos mundos de la vida.

11

La modificación surge, en primer lugar, de la consideración de que tanto el mundo objetivo como el mundo subjetivo son —a mi juicio— categorías-límite, es decir, fronteras onto-epistémicas no atravesables por la praxis humana: el mundo externo es sólo el postulado regulativo de un más allá de objetividad completa y opaca, lo mismo que el mundo interno postulado regulativo de un más acá de subjetividad plena, incognoscible.

Ambos mundos —externo, de objetividad inalcanzable, e interno, de subjetividad insondable— son ajenos (en la teoría) al mundo experiencial de la vida, que es siempre social y concreto. Esto no quita que esas fronteras en cuanto horizontes onto-epistémicos irrebasables resulten ser, no obstante, inciertas y móviles, ampliables y reducibles, en la dinámica de la historia.

Lo ilustra bien la propia historia del pensamiento científico, en la que éste se presenta siempre abriendo nuevos confines y cerrando otros, que pasan a ser considerados viejos en un momento dado, cuando estudian “objetos” de los mundos externo o interno que anteriormente eran desconocidos, pongo por caso, nuevas galaxias o procesos inconscientes muy precisos.

En segundo lugar, la modificación se extiende a la introducción de los conceptos de sistema societal y sistema individual. De esta forma, el sistema societal, como máximo de experiencia vivida objetivizable en un momento y lugar dado, ha de ser interpretado de forma inter-subjetiva, del mismo modo que el sistema individual, como máximo de experiencia vivida subjetivizable en un mismo aquí y ahora, debe serlo de forma intra-objetiva.

12

Ambos mundos, externo e interno, como queda dicho, son el entramado conceptual que fija límites para interrogar e interpretar las acciones y vivencias del mundo experiencial de la vida.

En este sentido, la personalidad del individuo se constituye como una “sociedad” en intra-relación e inter-relación abierta a otros sistemas de sentido individuales. De la misma manera que la personalidad de la sociedad lo hace como un “individuo” doblado también de inter-relación e intra-relación abierta también a otros sistemas de sentido societales.

De esta manera, el resultado de la individualización de la personalidad socializada ha de ser concebido siempre como un potencial conjunto de roles individuales en relación existencial entre sí. Al igual que el resultado de la socialización de la comunidad individualizada ha de ser concebido como un potencial conjunto de roles societales en relación existencial con otros.

Esto es, la mismidad identificada pasa a ser entendida desde la matriz de la otredad. He aquí, pues, a la comunidad y a la persona como construcciones poli(é)ticas de ciudadanía, esto es, como individuos poli(é)ticos en comunípolis, usando la terminología de otros textos.

13

La identificación del sujeto moral que se persigue en la pregunta existencial termina por darse de bruces con la diferenciación de los individuos que no sólo son multiplicables. También son —de forma paradójica y forzando la etimología— divisibles. En definitiva, plurales.

En su pluralismo, potencialmente poliédrico y polifónico, con varias caras y voces interiores y exteriores posibles, el sujeto moral se autogobierna bien como república, constituyéndose como personalidad ciudadana múltiple y escindida, bien como monarquía, conformándose como personalidad súbdita, de forma unidimensional, bajo el mando de una sola de esas caras y voces (he ahí el homo simplex de nuestras sociedades-masa).

Por otro lado, si entendemos que el mundo de la vida se constituye partiendo de la totalidad de las experiencias de vida, se hace necesario reconocer que el proceso de socialización/individualización se produce mediante la institucionalización de una parte de esas experiencias, convertidas en habilidades y hábitos reiterados. Lo instituido es un fragmento que emerge iterativamente del conjunto de los sistemas de sentido.

En el interrogar se instaura también una dialéctica entre mundo de la vida e instituciones, con su doble juego de acoplamiento y estabilidad, y de desacoplamiento y mutabilidad.

Así, el más amplio mundo de la vida resulta ser el mundo de la modernidad, un mundo trágico de sensibilidad/reflexividad romántica y racionalista, el mundo de la crisis existencial, por antonomasia. Cabe preguntarse entonces si aún se está en condiciones de afrontar el viejo mandato existencial del “conócete a ti mismo” en la forma rutinaria y dogmática que caracteriza al pensamiento hegemónico del final de milenio, o si en el tiempo próximo habrá que refundarlo.

* El autor es Pablo Utray, heterónimo filosófico de Pablo Ródenas y Jorge Stratós, entre otros más. Este texto se publicó por primera vez en Cuadernos del Ateneo de La Laguna 4, 1998, pp. 93-96. Se publica ahora con las ligeras modificaciones hechas poco después de que viera la luz por primera vez.