La cultura antiintelectualista emergente, avasalladora en la última década, parece haber arrasado la figura crítica del intelectual público. Ese personaje de la cultura letrada que domina los mundos simbólicos y enfrenta las miserias del poder con el otro poder de la sabiduría, ha venido a menos, al punto de la indiferencia que hiere. Su gradual desaparición consigna el triunfo de la ultraderecha conservadora que, desde los ochenta, procura acallar las voces incómodas; un trofeo siempre añorado, eso de eliminar opositores profundos y originales que retan con autoridad, y que, además, se ríen del poder con la sonrisa que quema.

Una mirada somera permite distinguir estas figuras significativas que han enriquecido ciertas culturas en tiempos complejos. Bertrand Russell e Isaiah Berlin, por ejemplo, cultivaron una crítica social punzante en una sociedad inglesa poblada de atavismos entronizados, pese a su modernidad indiscutida. Supieron retar con profundidad y prosa excepcional las sabidurías convencionales; advertir temprano los riesgos armamentistas en épocas convulsas, e iluminar más allá de la localidad los problemas de la cultura occidental y la civilización. Sus destacadas publicaciones y aportaciones técnicas a la filosofía, las matemáticas y a la historia de las ideas, no le impidieron intervenir con originalidad en los escabrosos temas de su actualidad: religiosos, bélicos, éticos, políticos y culturales. Opositores ambos a los autoritarismos y extremismos políticos, y defensores acérrimos de la libertad de pensamiento y el pluralismo –no el relativismo subjetivista– de las ideas, fueron modelos en el siglo XX de intervención pública.

En el cultivado mundo francés, las ideas sobre lo público que expresan muchos de sus intelectuales han tenido, en distintas épocas, resonancias significativas. Solo con recordar la presencia destacada de algunos de ellos, luego de la segunda posguerra, sabemos el lugar que ocupaban en esa cultura. Cómo olvidar el protagonismo de los existencialistas franceses en la discusión pública, desenmascarando imposturas, y retando la vida falsa de sectores privilegiados que se autodenominaban liberales, pero defendían con el mismo rostro la supeditación colonial de los argelinos. Cómo no recordar los debates públicos de Raymond Aron y Jean Paul Sartre sobre las formas de organización social, con amplia difusión en la sociedad francesa, que formaron cientos de estudiantes y enriquecieron la cultura política de toda una generación; o los escritos desafiantes de Simone de Beauvoir sobre temas del “segundo sexo”, como precursora ideológica de toda la literatura y activismo feminista contemporáneo. Cuán iluminador fue para aquella sociedad francesa, y para el mundo que la observaba, las disputas sobre poder, autoridad y libertad que escenificaron Camus y Sartre; o la participación de esos intelectuales en las revueltas estudiantiles de 1968; o las intervenciones públicas de Michel Foucault sobre las conexiones íntimas de la verdad y el poder, tan pertinentes hoy como entonces.

En la cultura norteamericana, los intelectuales que se involucran en los debates de alto interés público provienen, principalmente, de las aulas universitarias. Son, de ordinario, profesores universitarios, cuyas investigaciones y escritos les han permitido con agudeza tratar los temas lacerantes de esa cultura, como son el racismo, la prepotencia imperial de sus gobiernos, la desigualdad económica y la plutocracia institucionalizada. Muchos han sido los intelectuales que han trascendido internacionalmente, quienes, además de su calidad indiscutible, han contado con plataformas mediáticas para su exposición. Pensemos, tan recientemente, en Susan Sontag, Toni Morrison y Martha Nussbaum, cuyos trabajos literarios y filosóficos son armas para una mirada rica e informada sobre los vicios recurrentes de esa cultura de tantas contradicciones: racismo, bordes, exclusiones y antidemocracia. Entre sus intelectuales públicos emblemáticos, cabe destacar las figuras regias de Edward Said y Noam Chomsky. Said, profesor universitario de Literatura Inglesa y Comparada en Columbia, y Chomsky, profesor de lingüística y filosofía de MIT, supieron modelar lo que significa ser un intelectual en momentos obscuros. De académicos eruditos se convirtieron en agentes morales, ciudadanos de su tiempo, que no sucumbieron a las tentaciones del poder del dinero ni se sujetaron a la voluntad arbitraria de nadie. La experiencia del exiliado le dio a Said una perspectiva privilegiada para combatir las construcciones divisivas de lo oriental y lo occidental. Se vio a sí mismo como el “francotirador” que sacude al establishment, sin silencios convenientes ni recompensas para ceder a su libertad incondicional. Chomsky, igualmente, ha sido crítico pulverizador del poder corporativo de los medios de comunicación que manufacturan consensos, de las posturas imperiales de los distintos gobiernos norteamericanos, y de la concentración de riqueza y poder en esa nación tan polarizada.

Las culturas hispánicas, desde luego, han cultivado también a notables intelectuales públicos. Escritores como Carlos Monsiváis y Elena Poniatowska en México han brillado en sus crónicas y críticas culturales. Muchos como Juan Goytisolo y Vargas Llosa fueron convirtiéndose en intelectuales públicos mientras cultivaban sus narrativas; otros, como García Márquez, fueron periodistas de profesión con intereses recurrentes en la urdimbre pública. En Argentina, incluso, colectivos de intelectuales como clase publicaron en la pasada década manifiestos y cartas abiertas sobre su rol en la complejidad del país suramericano. Igualmente, se podrían mencionar caribeños destacados que, con agudeza y compromiso social, han penetrado esa realidad caribeña amalgamada y multilingüe: Aimé Césaire y Franz Fanon son ejemplos históricos de pensadores públicos en batalla contra el colonialismo desafiante. En el Caribe hispano, como Cuba, República Dominicana y Puerto Rico, la intervención de muchos de sus intelectuales ha ocurrido desde adentro y desde afuera. La experiencia migratoria, la lucha contra el imperio norteamericano, el racismo y los debates ideológicos son algunos de sus temas reiterados. En Puerto Rico, figuras como José Luis González y Arcadio Díaz Quiñones han sido vocales en la discusión pública, desde la perspectiva del exiliado que siempre está vinculado a su nación. Las desgracias del migrante, el prejuicio con exclusiones raciales furtivas, y el porvenir político de la isla han sido algunas de sus preocupaciones dolorosas. Otros, como Edgardo Rodríguez Juliá y Antonio Martorell, han defendido igualmente su juicio crítico e independiente en sus crónicas, artículos periodísticos e imágenes soberbias sobre lo público.

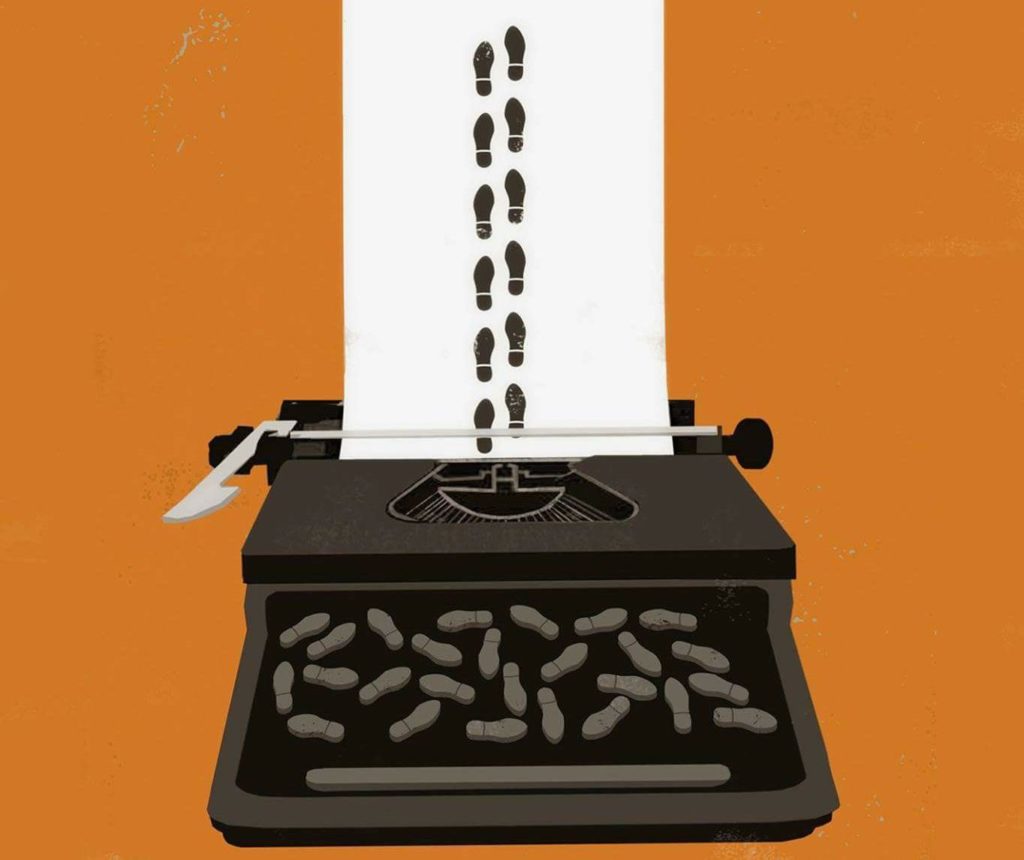

Lo público es una red tupida de forcejeos entre autoridades sociales – gobiernos, corporaciones, medios de comunicación, instituciones educativas– e intereses privados, valores disputados entre fuerzas culturales, e ideologías canonizadas en conflicto con visiones emergentes. Exige la disección analítica que cultiva los matices; pero, sobre todo, requiere la honestidad intelectual para apartarse de los intereses privados, las ideas efímeras y los prejuicios que degradan. Son voces éticas e irrecusables, sin compromisos ni ataduras, excepto lo que creen verdadero y correcto conforme al mejor conocimiento disponible. Profesores, escritores, artistas, ensayistas, poetas, en fin, los intelectuales nombrados como clase, han cumplido un rol protagónico en distintas culturas para decir con libertad soberana lo que otros no dicen o no pueden decir.

El ocaso de esa figura letrada que transita hacia la cultura pública se percibe con claridad en la última década (tal vez un poco antes), cuando ha sido estratégicamente marginalizada, como si ciertas fuerzas conspiraran para silenciarlo. Puede que, precisamente, en su libertad de pensamiento y expresión radique su sentencia. ¿Qué es lo público? ¿Qué es lo noticioso? ¿Quién lo decide? ¿Cuáles son los intereses de quienes deciden? ¿Cuál es el público? ¿Qué significa vivir en una cultura antiintelectual? Los signos degenerativos de esa cultura parecen estar escritos en la pared. La inmediatez y la velocidad de lo noticioso, la preeminencia del escándalo y la cultura del espectáculo son valores dominantes. Desplazan en los medios de comunicación al pensamiento a largo plazo, la contextualización significativa y la búsqueda de sentido fundado que identifica orígenes y traza desarrollos. Las plataformas de socialización acrítica sustituyen en la cultura popular a los medios más serios. El libro es un objeto cultural herido, y las librerías parecen estar en extinción, o en transformación hacia lo banal. El ataque frontal de políticos a las ciencias y a toda cultura teórica, impensable un tiempo atrás, es consecuencia de ese clima cultivado por el conservadurismo político iletrado que sabe que es una lucha política.

Lo que Alvin Gouldner llamó “la cultura del discurso crítico”, tan presente en la sabiduría y tan ausente en la esfera pública, parece estar acorralada. El intelectual público de ancha perspectiva ha sido sustituido por el intelectual técnico, quien responde preguntas puntuales para un discurso que ya está hilvanado. El economista o el asesor legal son algunos de ellos, pero su rol ha sido reducido a la pericia técnica. Algunos como Paul Krugman o Joseph Stiglitz han resistido, proveyendo miradas de fondo que rebasan la especialización estrecha. Pero son los menos, cada vez menos.

Los intelectuales comprometidos existen y no van a desaparecer. Están en los claustros universitarios, como en otros momentos estuvieron los monjes; o escriben novelas, poemas y cuentos; o descorren con imágenes plásticas poderosas los velos del poder. Acallados o mutilados por esa cultura mediática corporativa, el utilitarismo estrecho y el antiintelectualismo reinante, su dimensión pública se ha eclipsado. Es el mismo eclipse de la razón que irradia en muchas esferas de la cultura humana, que apaga las voces más iluminadas y produce los monstruos más perversos.

* El autor es Dennis Alicea y está publicado originalmente en 80 grados. Publicado bajo Licencia Creative Commons.