Le conocí una mañana de diciembre del año 1961. En ese mismo mes, de ese mismo año, unos días antes, el 4 exactamente, había subido al cráter del Teide junto al grupo montañero San Bernardo para fijar en su cima una cruz de hierro. Desde la cumbre, tiritando de frío, a ocho grados bajo cero, disfruté de uno de los amaneceres más hermosos que jamás contemplé.

Me dijeron que debería hablar con él. Lo que sentía, lo que me inquietaba – decían – tal vez pudiera recibir algo de luz tras un primer encuentro.

Me esperaba. Mientras me acercaba caminando por la avenida de tierra batida que daba acceso al edificio principal, él bajaba despaciosamente por las escalinatas del atrio que servía de plataforma a la Iglesia y a dos espléndidos edificios gemelos.

Sus andares eran suaves, cadenciosos, elegantes como los de un príncipe, modestos y humildes como los de un sabio. Su mirada, cálida y profunda, que viajaba a través de unos ojos grandes, marrones – melancólicos a veces por unos párpados que tendían a cerrarse -, te sumergían de inmediato en un estado de serenidad sobrevenida, de confianza, de seguridad.

Se acercó hasta mí con una sonrisa que lo inundaba todo. Me estrechó fuertemente la mano y me dijo :

– ¿Eres Antonio, verdad? Hace un día espléndido, si te parece, podríamos pasear mientras hablamos.

Unos días después, el lunes 18 de diciembre de 1961, abandoné todo lo que había sido mi vida hasta entonces y pasé a formar parte de un privilegiado grupo de jóvenes que tuvo la inmensa fortuna de tener a Manolo Alemán como director, tutor, guía, profesor, amigo, sabio, ejemplo… Fueron siete años intensos, apasionantes, absolutamente irrepetibles.

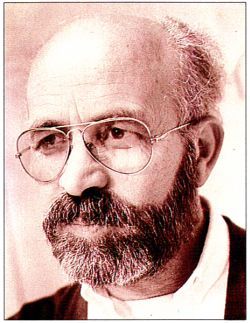

De aquella hornada de muchachos, algunos abandonaron el seminario antes de completar su etapa de formación, otros pidieron la secularización tras varios años de ejercicio ministerial, y un buen puñado continúa ejerciendo su labor como sacerdotes. Todos ellos tienen un sello. Una singular forma de concebir la vida. Algo que les marcó definitivamente: «la impronta de Manolo Alemán.» Un ser humano de excepción. De mediana estatura, delgado, con una pronunciada calva rodeada por los laterales y la nuca de un ensortijado y prolijo cabello y unas gafas que apagaban un tanto su mirada. De modales suaves, casi aristocráticos. Era un hombre culto, extremadamente inteligente, sabio, honesto, libre, bueno, profundamente bueno.

Cuando le tuve ante mí por primera vez, me sorprendió su juventud. No me parecía normal que un hombre con apenas 30 años hubiese sido propuesto y elegido para afrontar una responsabilidad semejante. Pero la sorpresa se desvaneció pronto. Estaba ante una persona irrepetible. A su vasta formación intelectual, unía una innata capacidad pedagógica y una personalidad carismática arrolladora. No podía haber candidato mejor.

Ejercía un liderazgo sereno, bondadoso, tolerante, sustentado en el reconocimiento de todos a sus valores morales e intelectuales, a su exquisita formación humanística y a la honestidad de sus convicciones religiosas.

Siempre estuvo cerca. En su despacho, en el jardín, en cualquier espacio por el que transitara, tenías la oportunidad de abordarle. Nunca había un «vuelve un poco más tarde.» Siempre estaba para ti, como si no existiera nadie más, como si tu problema, tu inquietud, o lo que fuere, se hubiese convertido de repente en el centro de toda su atención. Fuimos especialmente afortunados. Y creo que eramos conscientes de ello.

Recuerdo con especial cariño las charlas – cada vez más intensas, cada vez más profundas – , que nos dirigía en lo que hoy es el Paraninfo de la Universidad y entonces la Capilla Mayor. Llegaron a convertirse en un acontecimiento extraordinario. Las preparaba con mimo, encerrado en su despacho o en el silencio de sus largos paseos solitarios. Las impartía como si quisiera vaciarse ante nosotros. Rezumaban autenticidad y sabiduría. Eran clases magistrales, ejercicios de absoluta generosidad, un regalo para los sentidos y para el espíritu.

Era un ser humano libre, moderno, adelantado a su tiempo. En contacto permanente con las nuevas corrientes filosóficas que surgían en Europa y con las propuestas teológicas que llegaban fundamentalmente de América Latina.

Personajes como Telhard de Chardin, Pablo Freire, Hélder Cámara, Frei Betto, Foucault, Claude Lévi…, acontecimientos como el Vaticano II, o movimientos como La Teología de Liberación, se convirtieron para nosotros, a través de su magisterio y su apuesta por el rigor moral e intelectual de nuestra formación, en compañeros de viaje y fuente de reflexión y de dialéctica.

Años más tarde, muchos años más tarde, durante un viaje por la recuperación de mi memoria, a punto de cumplir los sesenta y siete años, me encuentro en el interior del cementerio de Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria. Frente a mí, el Panteón de los Canónigos. En una de sus lápidas, el nombre de Manuel Alemán Álamo, 1931-1991. Deposité en el suelo un ramo de gladiolos blancos que compré en la entrada. Durante un tiempo que no sabría calcular, permanecí de pie mientras se me agolpaban los recuerdos y me invadían sentimientos de congoja, de pena y de agradecimiento. Lamenté las oportunidades perdidas, los largos años sin noticias, el tiempo que se fue sin que pudiese decirle cuanto le quería, lo importante que había sido para mí. Evidentemente, no me hace falta estar ante su tumba para homenajearle o recordarle, me bastaría con mirarme dentro. Pero al estar físicamente allí, me parecía percibir que compartía mis plegarias con otras muchas personas que le admiraron y le amaron.

A mis amigos, a cualquier persona que tropiece con este escrito, si algún día transitaran por Las Palmas y les sobrase algo de tiempo, me encantaría que se acercasen al Cementerio de Vegueta y depositasen un ramo de flores blancas en su tumba.

A mis amigos, a cualquier persona que tropiece con este escrito, si algún día transitaran por Las Palmas y les sobrase algo de tiempo, me encantaría que se acercasen al Cementerio de Vegueta y depositasen un ramo de flores blancas en su tumba.

Manuel Alemán Álamo nació en Agaete en el año 1931. Falleció en Las Palmas el 5 de Mayo de 1991. Teólogo, psicólogo y escritor. Se doctoró en Teología en la Universidad Gregoriana de Roma. Más tarde se doctoró en la Universidad Pontificia de Salamanca. Posteriormente se especializó en Psicología en la Universidad Complutense y se doctoró en Filosofía y Ciencias de la Educación en la Universidad de Comillas. Su tesis «Praxis y Educación» en la que estudia el pensamiento de Pablo Freire, fue galardonada con el premio Andrés Bello, concedido por el Instituto de cooperación Iberoamericano en 1988. Manolo Alemán fue uno de los principales impulsores del postconcilio en las islas y desde su cargo de Rector del Seminario formó en esta línea a varias generaciones de sacerdotes.

Nota de Tamaimos: Manuel Alemán además escribió el ensayo «Psicología del hombre canario», (1980), inspirador de los estudios sobre la identidad canaria, su conformación y su papel histórico.