«[…] seguimos empeñados en una cultura tímida que necesita del aplauso foráneo para creerse a sí misma y que precisa del reconocimiento ajeno para sentirse legítima. No se explica, si no, esa perpetua dejadez institucional que se niega a incluir la Literatura Canaria entre los contenidos obligatorios de su enseñanza, orillándola en materias optativas o en los llamados «contenidos transversales», como si nuestra tradición fuera un eco colateral de nuestra historia y no el eje central de un pensamiento propio.

[…] No deberíamos engañarnos por más tiempo: la valoración de nuestra identidad, y la consideración y el respeto hacia nuestro espacio, empiezan por la valoración de nuestra cultura y por el conocimiento de nuestra tradición literaria».

Alicia Llarena

Miembro de la Academia Canaria de la Lengua (Discurso de ingreso)

«¡Transmitir la tradición es primordial!»

Matti Klinge

Historiador especializado en historia cultural,

Catedrático de historia por la Universidad de Helsinki (entrevista)

La literatura no es un ejercicio puramente estético ni un mero vehículo de entretenimiento o expresión personal. La literatura es generadora de tradición, de cultura, de identidad y pensamiento propio. Constituye un relato de lo que somos, de quiénes somos, es soporte de la existencia autónoma de los pueblos. La literatura moldea y sostiene identidades, también nacionales, algo seguramente relacionado con la indiferencia y el ocultamiento [1] de la literatura canaria.

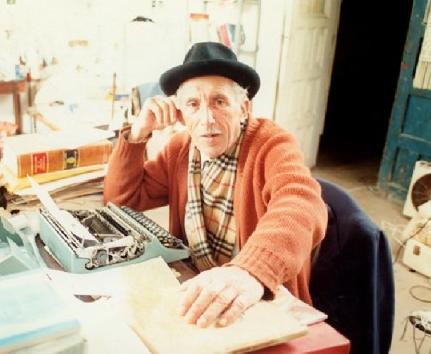

Todo esto y algo más me bullía en la cabeza durante el homenaje al escritor Leandro Perdomo que tuvo lugar en Bruselas el febrero pasado. Un homenaje más que merecido, bienintencionado, sentido incluso; también parcial y superficial.

El acto, acogido por el Instituto Cervantes a iniciativa del Ayuntamiento de Teguise, se centró en la etapa que pasó Perdomo en Bélgica, algo lógico y normal al encontrarnos en la capital belga y por la notoriedad que ganó Perdomo en la ciudad en la década de los sesenta como editor de la revista Volcán. Sin embargo, la figura de Perdomo como escritor quedó descontextualizada, carente de coordenadas desde las que interpretar su obra.

Nosotros, los emigrantes es quizá el único testimonio literario de la emigración canaria a Europa, frente a la abundancia de escritos sobre nuestro secular periplo americano. Pero una característica tan llamativa para cualquier canario no mereció mención ninguna. Tampoco se hizo alusión a la continua toma de partido por los denostados y la crítica descarnada de la deshumanización y depredación que trae consigo el desarrollismo, partiendo en concreto del que se establecería en Canarias. En 1955 ya le dedicó Perdomo su libro El Puerto de la Luz. Tipos y estampas «A los humildes, a los miserables, a los enfermos y a todos los inútiles, locos y desesperados del Puerto de la Luz». En 1970 publica Nosotros, los emigrantes a partir de su experiencia en Bélgica, posicionándose «frente al poder que ejercen amos y patrones frente a los obreros. El nosotros se convierte entonces en la formulación de una extracción social» [2]. Durante la década de los 70 ejerce en Lanzarote y yo, Desde mi cráter y Crónicas isleñas una firme defensa de la isla contra la destrucción del paisaje y el deterioro de la persona que trae aparejado. De modo que es el compromiso inquebrantable con los desfavorecidos y la realidad canaria concreta como punto de referencia lo que atraviesa de principio a fin la trayectoria literaria de Leandro Perdomo, lo cual trasciende con mucho el papel, meritorio, de editor y animador cultural en que se centró el homenaje bruselense al escritor lanzaroteño.

En palabras de Felipe Santos, director del Instituto Cervantes de Bruselas, Leandro Perdomo fue un escritor «marginal, raro, periférico, canario… español». Coloca así la figura de Perdomo bajo una luz que no le corresponde en absoluto. La enumeración de adjetivos es, desde luego, reveladora. Calificar de marginal a un autor decididamente universal como Perdomo resulta como poco aventurado, a no ser porque el lanzaroteño efectivamente pretendió dar voz a los marginados. También resulta fastidioso el chapoteo en el topicazo superado del centro y la periferia, donde el primero sería irradiador natural de cultura y la segunda, mera consumidora, también natural, de la cultura del centro, nunca generadora. Canario, para concretar a quién nos referimos con periferia. Y español. Siempre hay que insistir en que lo canario es español.

De Perdomo se dijo en su homenaje que «la historia lo silencia, como héroe anónimo que fue». Más que la historia, diríase que fue la condición de escritor incómodo de Perdomo la que silenció su obra. Nada se dijo en el acto, pero Perdomo terminó convirtiéndose en un crítico descarnado del enriquecimiento de unos pocos a costa de destrozar la isla, y de la deshumanización que genera el desarrollismo turístico-urbanístico; es de suponer que ello no ayudara a la difusión de sus libros. Quizá tenga todo esto algo que ver con que la obra de Perdomo siga descatalogada treintaypico años después. Hubiera sido interesante vincular esta crítica con su etapa belga. Y hablando de todo un poco: les propongo reflexionar sobre lo tragicómico que resulta que un ayuntamiento homenajee a un autor compatriota cuya obra se encuentra fuera del alcance de los lectores. Ensalzar a un escritor cuyos libros todavía hoy siguen sin reeditar. Héroe anónimo y silenciado, en efecto.

En 1976 José Quintana dijo sobre Nosotros los emigrantes: «[…] tiene una indudable dosis de espíritu canario» [3]. Según el profesor Yeray Rodríguez, «en el libro el narrador salpica la narración con alguna alusión a su archipiélago natal». El profesor José Miguel Perera sostiene que Perdomo parte de la realidad canaria, ejerce un pensamiento que parte de nuestra circunstancia concreta. Pero nada de ello salió a relucir en el homenaje, donde se presentó al autor desprovisto de toda referencia a su lugar de origen, aunque esa referencia sea determinante para otros estudiosos. De hecho en un momento de la presentación se enumeraron los autores españoles e internacionales que Perdomo extractaba regularmente en su semanario cultural Volcán. Ninguno canario. Mientras, la pantalla de la sala reproducía la primera plana de un ejemplar de Volcán con el soneto Yo, a mi cuerpo del poeta Domingo Rivero en lugar destacado. No pudo uno evitar acordarse de Manuel Padorno.

Mención aparte merece la intervención del cronista de la Villa de Teguise. No contento con alabar el enclave turístico de Costa Teguise en un acto dedicado a quien no se cansó de denunciar la presión turística sobre el territorio y las personas, insistió en calificar a Leandro Perdomo de escritor «costumbrista», mero reseñador de «nuestras tradiciones». Pocas caracterizaciones más injustas para un autor que profundizó en la temática universal de la explotación de los amos sobre los peones y obreros, de la destrucción del medio por el enriquecimiento personal y de la deshumanización que conlleva el materialismo a ultranza. Todo ello, además, desde unas coordenadas firmemente enclavadas en la realidad canaria, abiertas al mundo y enriquecidas con la dura experiencia de la emigración. Como cuenta el profesor José Miguel Perera, hay que situar a Perdomo en una filosofía de la cultura canaria paralela a corrientes como el pensamiento de liberación, superadoras del pensamiento europeo ensimismado. Lo que el cronista de Teguise llama «costumbrismo» es crítica amarga: en Canarias no se construye sobre el pasado, sino que este se aniquila. La falsa opulencia deteriora no sólo el paisaje, sino también las personas, la convivencia, el alma, que queda desprovista de valores y principios.

Así pues, el asistente al homenaje a Leandro Perdomo abandonó el acto habiendo conocido la figura de un animador cultural de la emigración española en Bélgica en los 60, meritorio editor de un loable semanario y autor ocasional de algún escrito costumbrista sin mayor profundidad ni trascendencia. Nada de su voz singular ni de su aportación a esa filosofía de la cultura canaria universal. Este es el precio del desconocimiento de nuestra tradición literaria, de no transmitirla y darla a conocer, el precio de ignorar un pensamiento canario propio, el precio de dejar que sean otros los que nos definan (reduzcan) y nieguen nuestra tradición fecunda para encasillarnos en el papel falso de «periferia» que sólo engendra «escritores costumbristas» y

es incapaz de generar pensamiento universal. Indiferencia y ocultamiento. En estos tiempos que corren, leer literatura canaria, descubrir las vicisitudes históricas del Archipiélago, cultivarlas y darlas a conocer («¡Transmitir la tradición es primordial!«) es ir contra lo establecido, contra la homogeneización impuesta desde el falso centro cultural. Es todo un acto de rebeldía.

[1] MANUEL PADORNO: Sobre la indiferencia y el ocultamiento: la indefinición cultural canaria, 1990

[2] YERAY RODRÍGUEZ: «En torno a Nosotros, los emigrantes, de Leandro Perdomo: De cuando emigramos al revés» en Otherness in Hispanic Culture, 2014

[3] JOSÉ QUINTANA: «Leandro Perdomo en una lectura de Nosotros, los emigrantes» en El eco de Canarias, 1976